昨年はコロナで開催できなかったホタルの観察会を、感染対策をしながら南地区公民館で開催しました。

例年より定員を少なめにさせていただきましたが、お子さん連れを中心に予定定員いっぱいのご参加をいただくことができました。

ホタルが飛び始めるまでの明るいうちに、ホタルの種類、生態などについて平松先生から説明。

今年は、ここ数年たくさん出ていた場所にはあまり出ていないということで、近くの集落の中の水路へ観察に行きました。

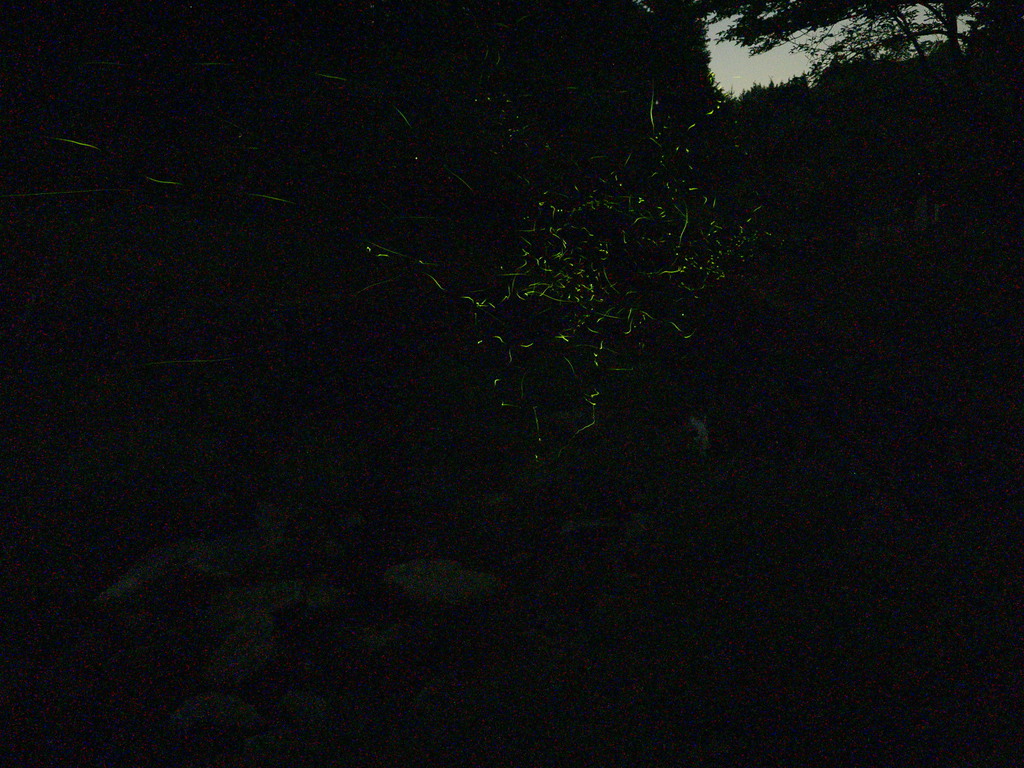

少し風が強くて飛びにくい状況だったため、乱舞を見ることはできませんでしたが、草の中でたくさんのホタルがイルミネーションのように光っているのを見てもらうことができ、参加者の方はこんなに住宅地の中にいるんだと驚かれていました。

彦根近辺、特に荒神山周辺では、知らないだけで意外と身近なところにいるので、探してみられるのも楽しいと思います。

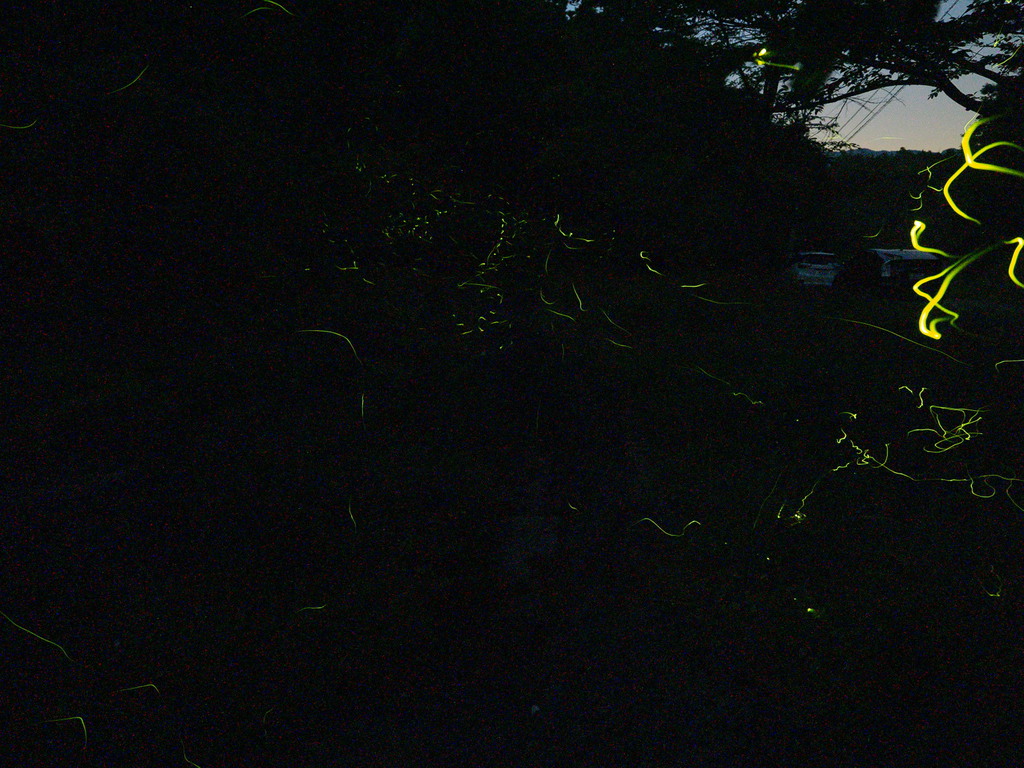

下の画像は、今年、多賀町内で撮影したホタルです。

例年9月最初の土日に開かれているオニバスの観察会。今年は9/8(日)に開催されました。集合場所の黒門前には、早くからたくさんの参加者。

例年9月最初の土日に開かれているオニバスの観察会。今年は9/8(日)に開催されました。集合場所の黒門前には、早くからたくさんの参加者。 今年は事務所前から離れた場所の2箇所に流れ着いた株が育って花を咲かせていました。今までは一時的に根付いたように見えても知らぬ間に消えていたのが、花がつくまで育ったのは初めてかもしれません。

今年は事務所前から離れた場所の2箇所に流れ着いた株が育って花を咲かせていました。今までは一時的に根付いたように見えても知らぬ間に消えていたのが、花がつくまで育ったのは初めてかもしれません。 事務所前では7株ほどが根付いて大きく育っています。一番大きい葉の直径をメジャーで図ったところ1.5mほどありました。

事務所前では7株ほどが根付いて大きく育っています。一番大きい葉の直径をメジャーで図ったところ1.5mほどありました。 大きい株からは大人の親指ほどもある大きな花が葉を突き破って咲いていました。

大きい株からは大人の親指ほどもある大きな花が葉を突き破って咲いていました。

観察中に空を見上げたメンバーが彦根城の山崎山道上空にタカ柱を発見!写真ではわかりにくいかもしれませんが、トビに混じってハチクマ、サシバ、ミサゴなどが上昇気流に乗ってどんどん上がって行くのが見えました。

観察中に空を見上げたメンバーが彦根城の山崎山道上空にタカ柱を発見!写真ではわかりにくいかもしれませんが、トビに混じってハチクマ、サシバ、ミサゴなどが上昇気流に乗ってどんどん上がって行くのが見えました。

事務所前で資料の写真や試験力採取したオニバスの葉や花を間近で見ながら説明を聞き、オニバスの生態について理解を深めることができました。

事務所前で資料の写真や試験力採取したオニバスの葉や花を間近で見ながら説明を聞き、オニバスの生態について理解を深めることができました。 オニバス観察のあとは玄宮園へ移動して樹木の観察。池にはギンヤンマ、ウチワヤンマなど街中では見られないトンボがたくさん飛んでいます。

オニバス観察のあとは玄宮園へ移動して樹木の観察。池にはギンヤンマ、ウチワヤンマなど街中では見られないトンボがたくさん飛んでいます。 昨年の観察会の時は、西日本に大きな被害をもたらした台風の通過直後で、彦根城の漆喰が剥がれ落ちたり、玄宮園の八景亭の屋根が損壊していたほか、園内の大きな樹木が何本も倒れていて惨憺たる状況でした。今でもよく見ると被害の名残があちこちに見られました。

昨年の観察会の時は、西日本に大きな被害をもたらした台風の通過直後で、彦根城の漆喰が剥がれ落ちたり、玄宮園の八景亭の屋根が損壊していたほか、園内の大きな樹木が何本も倒れていて惨憺たる状況でした。今でもよく見ると被害の名残があちこちに見られました。 桜場の石垣の上から天然記念物指定地を見るとオニバスはおろか、ハスもヒシも全く見られず見えるのはミシシッピアカミミガメ、コイ、カムルチーなどオニバスの天敵と言える生き物ばかり。

桜場の石垣の上から天然記念物指定地を見るとオニバスはおろか、ハスもヒシも全く見られず見えるのはミシシッピアカミミガメ、コイ、カムルチーなどオニバスの天敵と言える生き物ばかり。

宇曽川堤防は昔は彦根城以上の桜の名所として近畿圏では有名だったそうで、資料写真が残っていました。今の子どもセンターは当時は田んぼだったようですが、橋は当時の面影を残しているように思えます。

宇曽川堤防は昔は彦根城以上の桜の名所として近畿圏では有名だったそうで、資料写真が残っていました。今の子どもセンターは当時は田んぼだったようですが、橋は当時の面影を残しているように思えます。 子どもセンターから唐崎神社の上り口のところにウワミズザクラがありましたが、こちらはGW近くに咲くそうで、まだ蕾の状態でした。

子どもセンターから唐崎神社の上り口のところにウワミズザクラがありましたが、こちらはGW近くに咲くそうで、まだ蕾の状態でした。 ヤマザクラはソメイヨシノと違って花と葉が同時に出るのが特徴です。花が終わった後は幹に写真のような横縞が入っているので見分けがつくそうです。

ヤマザクラはソメイヨシノと違って花と葉が同時に出るのが特徴です。花が終わった後は幹に写真のような横縞が入っているので見分けがつくそうです。

子どもセンター周辺の観察の次は曽根沼に移動。

子どもセンター周辺の観察の次は曽根沼に移動。 曽根沼公園南端のメインの駐車場には大きなオオシマザクラの木やヤマザクラがあります。写真は駐車場のそばのオオシマザクラ。

曽根沼公園南端のメインの駐車場には大きなオオシマザクラの木やヤマザクラがあります。写真は駐車場のそばのオオシマザクラ。 曽根沼のタンポポは、そのほとんどが在来種のニホンタンポポ。

曽根沼のタンポポは、そのほとんどが在来種のニホンタンポポ。

毎年恒例の彦根城のオニバス観察会。

毎年恒例の彦根城のオニバス観察会。 集合場所の黒門前で参加者を出迎えてくれたのはなんとカワセミ!

集合場所の黒門前で参加者を出迎えてくれたのはなんとカワセミ!

オニバスの観察中に思いがけない豪雨に見舞われ、しばらく雨宿り。

オニバスの観察中に思いがけない豪雨に見舞われ、しばらく雨宿り。

9月10日(日)、今年もこの時期にオニバスの観察会が実施されました。集合場所の黒門前には早くから参加者が集まり20名ほどに。

9月10日(日)、今年もこの時期にオニバスの観察会が実施されました。集合場所の黒門前には早くから参加者が集まり20名ほどに。 最初は金亀公園事務所前の指定地に植えたオニバスの観察から。

最初は金亀公園事務所前の指定地に植えたオニバスの観察から。 説明を聞きながら、写真を撮ったり、みなさん熱心に観察をされていました。

説明を聞きながら、写真を撮ったり、みなさん熱心に観察をされていました。 水深はかなり浅くなっていますが、透明度は高くたくさんの小魚が群れていました。「アユと違うか?」と言う方が多かったのですが、カワムツも混じっているように見えました。後から写真をアップで見てみると見た限りはほぼ全部カワムツのようです。ブルーギルも数匹混じっていました。

水深はかなり浅くなっていますが、透明度は高くたくさんの小魚が群れていました。「アユと違うか?」と言う方が多かったのですが、カワムツも混じっているように見えました。後から写真をアップで見てみると見た限りはほぼ全部カワムツのようです。ブルーギルも数匹混じっていました。 試験地のオニバス観察の後は玄宮園に移動して園内の樹木の観察。

試験地のオニバス観察の後は玄宮園に移動して園内の樹木の観察。 サプライズはこれだけに留まらず。

サプライズはこれだけに留まらず。 最近数年間、生育が思わしくなかった中堀のハスが今年は見事に復活を遂げています。全盛期の中堀一面がハスで覆われていた時には程遠いのですが、増えすぎるとオニバスの生育にも影響するので、これくらいが景観的にも良いのかもしれません。

最近数年間、生育が思わしくなかった中堀のハスが今年は見事に復活を遂げています。全盛期の中堀一面がハスで覆われていた時には程遠いのですが、増えすぎるとオニバスの生育にも影響するので、これくらいが景観的にも良いのかもしれません。