金亀公園管理事務所前の試験地のオニバスが大きく育って、9月末近くでもまだまだ花がたくさん咲いています。

もう少しで終わりになると思いますので、ぜひ花が見られるうちにご覧ください。

Webアルバム: 20210924_金亀公園オニバス

金亀公園管理事務所前の試験地のオニバスが大きく育って、9月末近くでもまだまだ花がたくさん咲いています。

もう少しで終わりになると思いますので、ぜひ花が見られるうちにご覧ください。

Webアルバム: 20210924_金亀公園オニバス

毎年恒例の佐和山でのタカの渡りの観察会が今年も秋分の日の23日に開催されました。

屋外ですが、マスク着用で密にならないようコロナ対策を心がけながらでしたので、佐和山山頂までの登りは少々しんどかったですが、数は物足りなかったものの多種多様なタカ類が見られて、お子さん連れの参加者の方々にも満足いただけたように思います。

Webアルバム:20210923_佐和山タカの渡り

佐和山山頂からは彦根城を見下ろすことができ、お城越しの琵琶湖もきれいに見えます。

この日は少し霞がかかっていて、遠くまでは見渡せなかったのが残念でした。

佐和山から北の方の上空にトンビに混じってサシバ、ハチクマなどのタカ類が姿を見せてくれました。チョウゲンボウやオオノスリなど、なかなか見られない鳥が現れたようですが、あっという間に飛び去ってしまうので、ちゃんと見ることができないことも多かったようです。

山頂の日だまりでアゲハチョウが飛んでいたので、止まったところをパチリ。

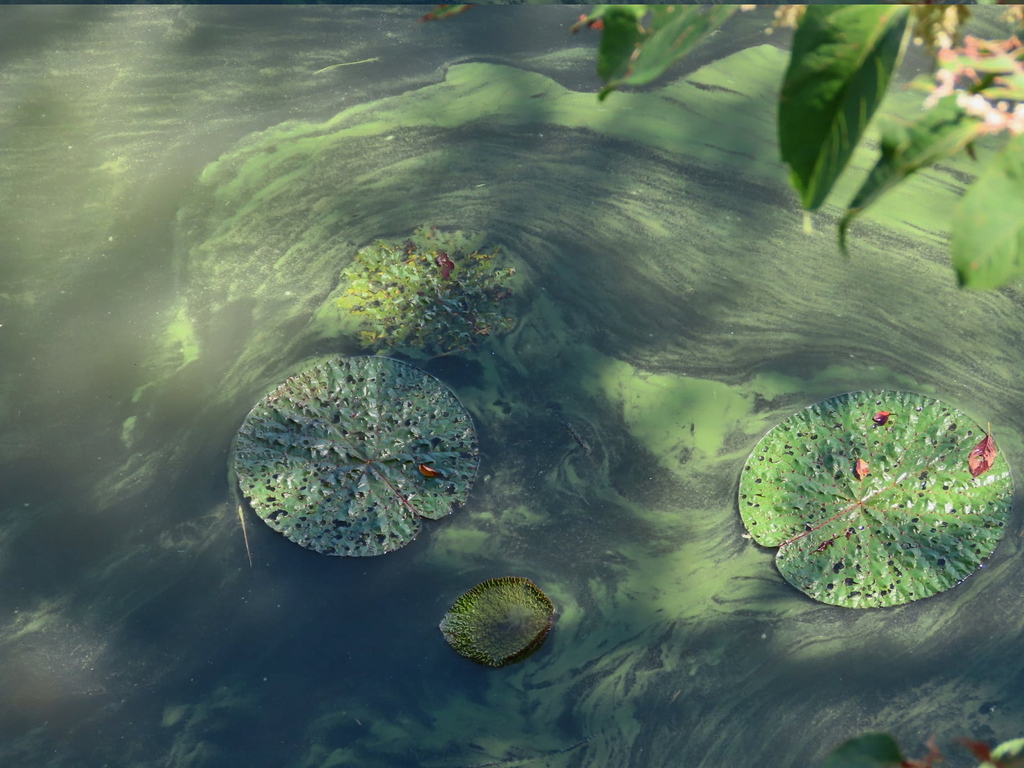

今日はオニバス観察会でした。

金亀公園事務所横のお堀は大きな葉が広がり花もたくさん咲いていました。

葉の直径は170cmありました。葉を突き破って花が出てきているものもあります。

彦根市の天然記念物指定の中堀は3株育っているのですが、花が咲くまではむつかしそうです。どちらも若葉小学校の苗を植えたものです。

お堀で育つ環境を何とか整えてほしいものです。数株は一応発芽したのですが、消えてしまいました。

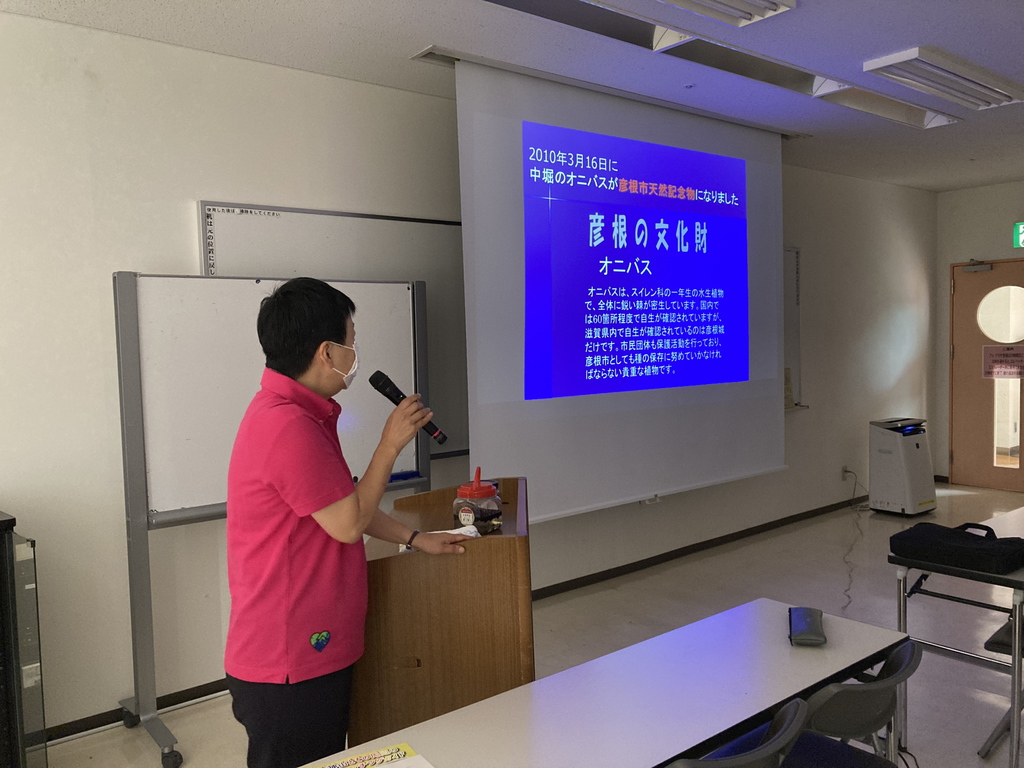

7/4(日)の午後、彦根市生活環境課と彦根城オニバスプロジェクトの共同事業として、彦根駅前アルプラザ6fの大学サテライトプラザ会議室で市内在住の里親さんにオニバスの苗を配布しました。

彦根のオニバスは種の保全の観点から彦根以外に持ち出すことはできないため、彦根市内で育てていただける方に限定してお配りしています。

最初にオニバスのことを知ってもらうために簡単に説明。

オニバスの育て方についてもメンバーの経験談などを交えながらできるだけわかりやすくお伝えするようにしました。

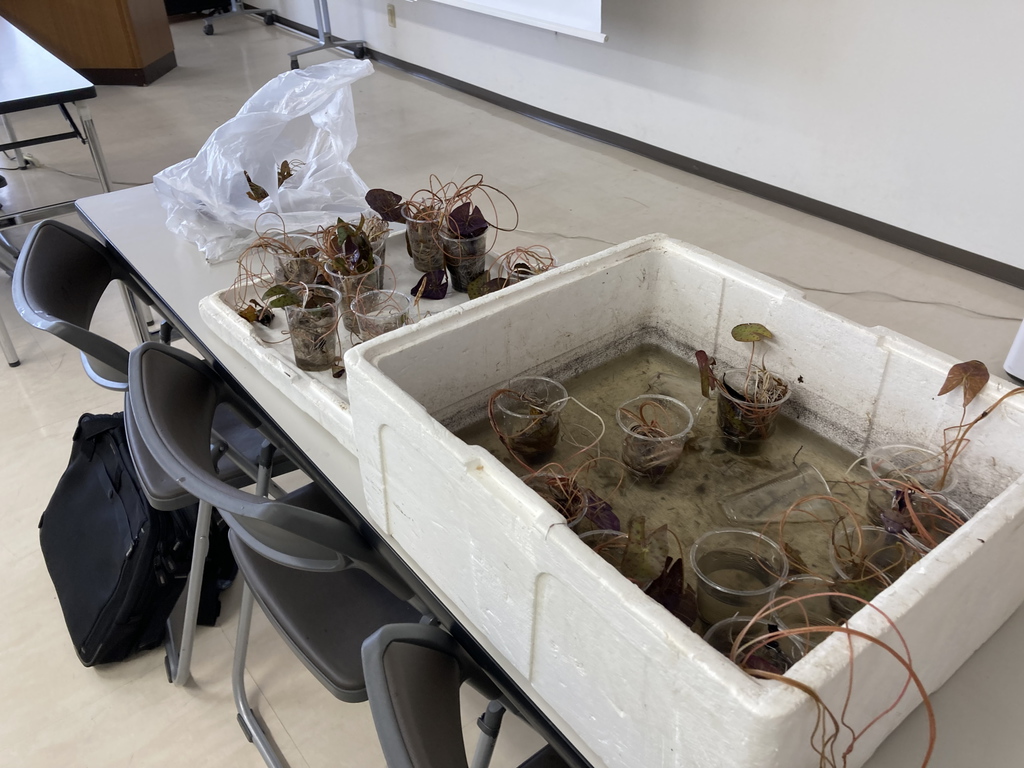

前日に若葉小学校のオニバス池から間引いてきた苗と、メンバーの家で育った苗を配布用に用意し、十分な数を配ることができました。

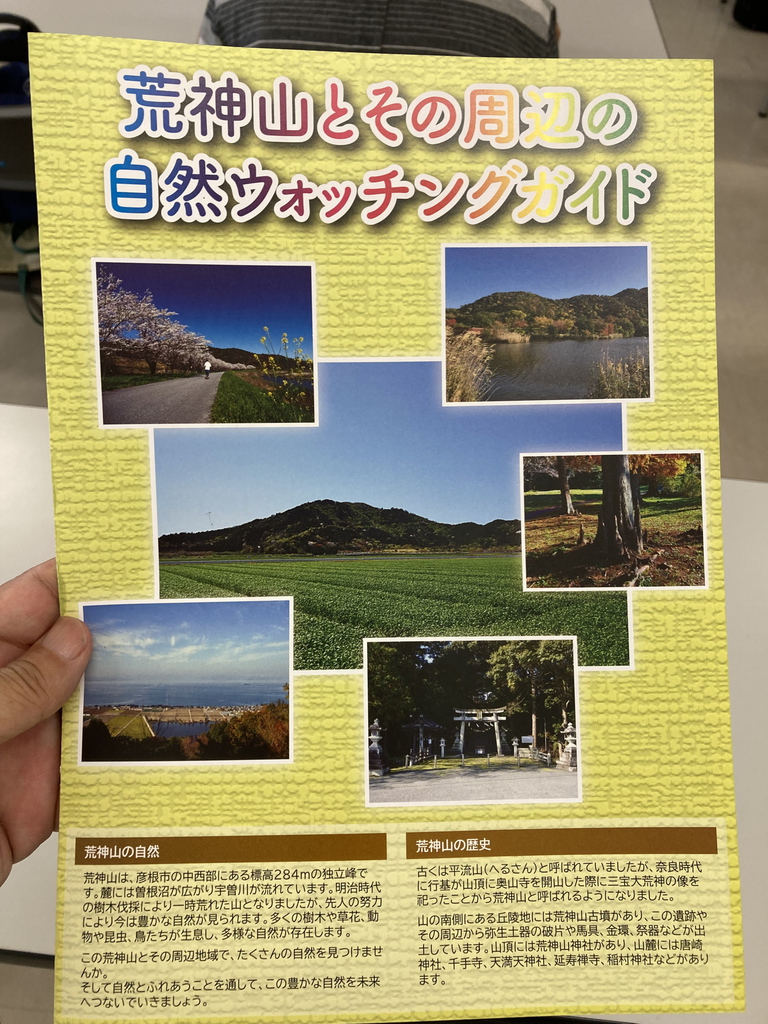

彦根自然観察の会が彦根市から受託して作成した「荒神山とその周辺の自然ウォッチングガイド」のリーフレットを参加いただいた方々にお渡ししました。

リーフレットは市内各地の支所、公民館などで入手可能ですので、見かけたらぜひ手に取ってご覧ください。

リーフレットはシリーズ化して発行を予定しており、次は彦根城の自然について今年度中の発行を目指して制作していきます。

7/3(土)の朝、翌日の里親苗配布でお渡しする苗の採集を兼ねて、若葉小学校おオニバス池の間引きをしました。

丸くなった葉もたくさん出ていて、配布するのに丁度良いくらいの苗をたくさん確保。

大きくなった苗は、中掘の試験地と天然記念物指定地に植えることになっています。

Webアルバムも御覧ください:20210703_若葉・中堀オニバス

大きくなった苗は仕分けをしてお堀へ。

雨の後で少し水深がありましたが、できるだけたくさん植えるようにし、かなり広範囲に植え付けることができました。

毎年たくさん植えてもほとんどが消えてしまうので、どれだけ残るか祈るのみです。

桜場前の天然記念物指定地にも植え付け。

底が岩でゴロゴロしていて土があまり無いので、植え付けが難しかったですが、できる範囲でいっぱい植えました。

何年ぶりかで富山県氷見市の十二町潟水郷公園へオニバスの様子を見に行ってきました。

Webアルバムはこちらから

20210605_氷見十二町潟オニバス

まだ少し早い時期のため、オニバスは小さな葉が出始めたくらいです。

オニバスの保存活動をされていた方が亡くなられてから、オニバスの活動があまりされていないと聞いていましたが、公園も手入れが行き届いていないようで、池の周りの遊歩道も通行禁止になったままでした。

訪れる人も少ないようで何だか寂しかったです。

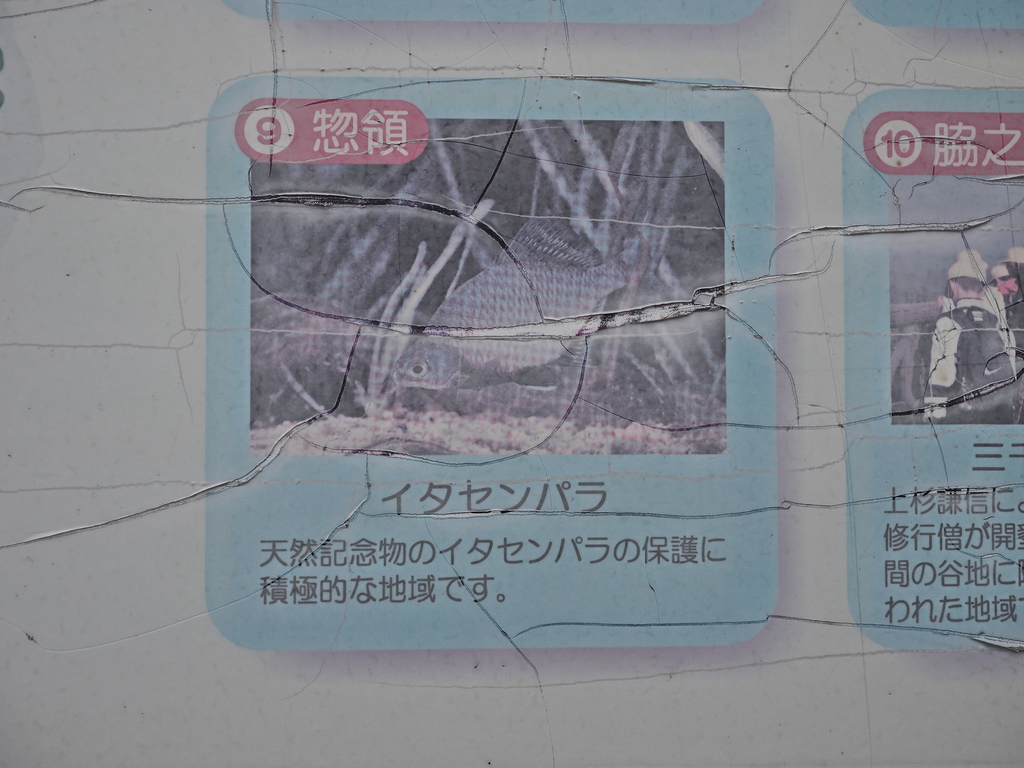

氷見には、琵琶湖を含む淀川水系とここにしかいないイタセンパラが生息している池があります。オニバスとイタセンパラで滋賀と富山が繋がっているのが不思議な縁を感じます。今度氷見に行くときは、イタセンパラの池を訪問してみたいと思っています。

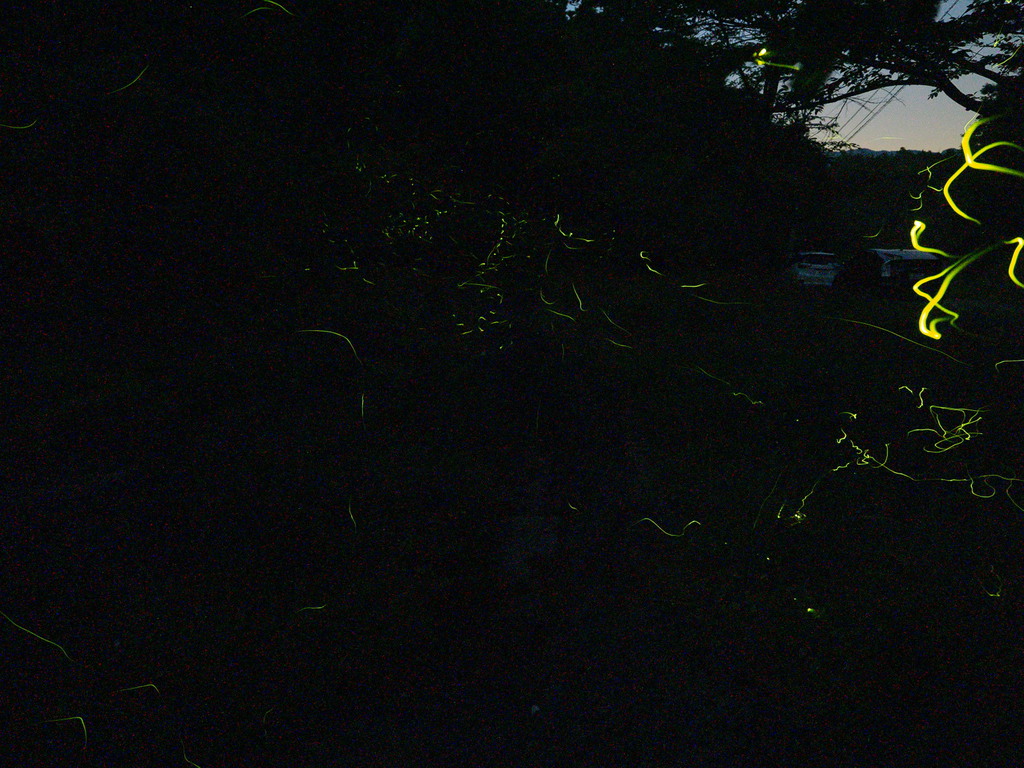

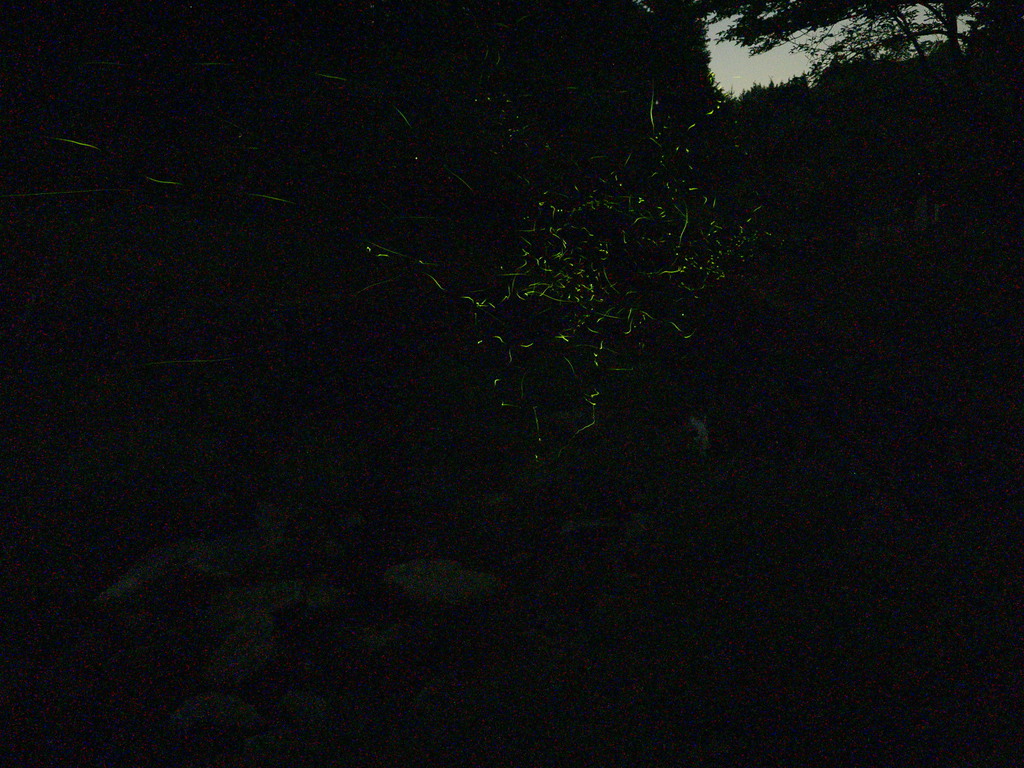

昨年はコロナで開催できなかったホタルの観察会を、感染対策をしながら南地区公民館で開催しました。

例年より定員を少なめにさせていただきましたが、お子さん連れを中心に予定定員いっぱいのご参加をいただくことができました。

ホタルが飛び始めるまでの明るいうちに、ホタルの種類、生態などについて平松先生から説明。

今年は、ここ数年たくさん出ていた場所にはあまり出ていないということで、近くの集落の中の水路へ観察に行きました。

少し風が強くて飛びにくい状況だったため、乱舞を見ることはできませんでしたが、草の中でたくさんのホタルがイルミネーションのように光っているのを見てもらうことができ、参加者の方はこんなに住宅地の中にいるんだと驚かれていました。

彦根近辺、特に荒神山周辺では、知らないだけで意外と身近なところにいるので、探してみられるのも楽しいと思います。

下の画像は、今年、多賀町内で撮影したホタルです。

開催時間・集合時間:9:00-12:00(集合 8:50)

対象 :一般(子どもから大人まで)

参加費 :100円(含・傷害保険代、小学生以上)

持ち物 :筆記用具、雨具、飲み物等

服装 :野外での活動に適した服装

連絡先 :彦根自然観察の会 平松 光三 0749-26-0510

開催時間・集合時間:9:00-12:00(集合 8:50)

対象 :一般(子どもから大人まで)

参加費 :100円(含・傷害保険代、小学生以上)

持ち物 :筆記用具、雨具、飲み物等

服装 :野外での活動に適した服装

連絡先 :彦根自然観察の会 平松 光三 0749-26-0510

開催時間・集合時間:上記参照

服装 :長袖、長ズボン、帽子、運動靴or長靴

持ち物:弁当、水筒、記録用具(筆記用具、カメラ、採集用具等)

観察用具(ルーペ等)、雨具、ヒル避けスプレー、など

例年9月最初の土日に開かれているオニバスの観察会。今年は9/8(日)に開催されました。集合場所の黒門前には、早くからたくさんの参加者。

例年9月最初の土日に開かれているオニバスの観察会。今年は9/8(日)に開催されました。集合場所の黒門前には、早くからたくさんの参加者。

中掘の天然記念物指定地は残念ながら株が見られませんでしたが、金亀公園管理事務所前の試験地では、若葉小学校から移植した苗が大きく育ち、見事な花を咲かせているのを見ることができました。

【Webアルバムはこちらから】

今年は事務所前から離れた場所の2箇所に流れ着いた株が育って花を咲かせていました。今までは一時的に根付いたように見えても知らぬ間に消えていたのが、花がつくまで育ったのは初めてかもしれません。

今年は事務所前から離れた場所の2箇所に流れ着いた株が育って花を咲かせていました。今までは一時的に根付いたように見えても知らぬ間に消えていたのが、花がつくまで育ったのは初めてかもしれません。

事務所前では7株ほどが根付いて大きく育っています。一番大きい葉の直径をメジャーで図ったところ1.5mほどありました。

事務所前では7株ほどが根付いて大きく育っています。一番大きい葉の直径をメジャーで図ったところ1.5mほどありました。

大きい株からは大人の親指ほどもある大きな花が葉を突き破って咲いていました。

大きい株からは大人の親指ほどもある大きな花が葉を突き破って咲いていました。

観察中に空を見上げたメンバーが彦根城の山崎山道上空にタカ柱を発見!写真ではわかりにくいかもしれませんが、トビに混じってハチクマ、サシバ、ミサゴなどが上昇気流に乗ってどんどん上がって行くのが見えました。

観察中に空を見上げたメンバーが彦根城の山崎山道上空にタカ柱を発見!写真ではわかりにくいかもしれませんが、トビに混じってハチクマ、サシバ、ミサゴなどが上昇気流に乗ってどんどん上がって行くのが見えました。

毎年9月23日には佐和山山頂でタカの渡りの観察会をしており、昨年は数百羽の群れが見られたそうです。

今年も楽しみです。

事務所前で資料の写真や試験力採取したオニバスの葉や花を間近で見ながら説明を聞き、オニバスの生態について理解を深めることができました。

事務所前で資料の写真や試験力採取したオニバスの葉や花を間近で見ながら説明を聞き、オニバスの生態について理解を深めることができました。

オニバス観察のあとは玄宮園へ移動して樹木の観察。池にはギンヤンマ、ウチワヤンマなど街中では見られないトンボがたくさん飛んでいます。

オニバス観察のあとは玄宮園へ移動して樹木の観察。池にはギンヤンマ、ウチワヤンマなど街中では見られないトンボがたくさん飛んでいます。

スイレンの仲間のコウホネも大きく育っていました。

昨年の観察会の時は、西日本に大きな被害をもたらした台風の通過直後で、彦根城の漆喰が剥がれ落ちたり、玄宮園の八景亭の屋根が損壊していたほか、園内の大きな樹木が何本も倒れていて惨憺たる状況でした。今でもよく見ると被害の名残があちこちに見られました。

昨年の観察会の時は、西日本に大きな被害をもたらした台風の通過直後で、彦根城の漆喰が剥がれ落ちたり、玄宮園の八景亭の屋根が損壊していたほか、園内の大きな樹木が何本も倒れていて惨憺たる状況でした。今でもよく見ると被害の名残があちこちに見られました。

桜場の石垣の上から天然記念物指定地を見るとオニバスはおろか、ハスもヒシも全く見られず見えるのはミシシッピアカミミガメ、コイ、カムルチーなどオニバスの天敵と言える生き物ばかり。

桜場の石垣の上から天然記念物指定地を見るとオニバスはおろか、ハスもヒシも全く見られず見えるのはミシシッピアカミミガメ、コイ、カムルチーなどオニバスの天敵と言える生き物ばかり。

中掘一面が様々な植物で覆い尽くされていた10年ほど前に戻って欲しいものです。